前の30件 | -

SACDサラウンド・レビュー(1005) [サラウンド・サウンド・レビュー]

Stravinsky

Violin Concerto, Scherzo a la russe

CHSA5340

James Ehnes (violin)

Sir Andrew Davis/BBC Philharmonic

録音 2023年2月

CHANDOS

イーゴリ・ストラヴィンスキー:

・ヴァイオリン協奏曲 K 053

・ロシア風スケルツォ K 070

・組曲第1番 K 045

・組曲第2番 K 038

・ミューズを率いるアポロ K 048

ジェイムズ・エーネス(James Ehnes,1976年1月~)はカナダ出身のヴァイオリニスト。マニトバ州ブランドンに、トランペット奏者のアラン・エーネスの子として生まれ、4歳からヴァイオリンを始める。9歳からフランシス・キャプランに師事し、11歳でカナダ音楽コンクールに優勝。13歳でモントリオール交響楽団と共演した。1993年からはジュリアード音楽院でサリー・トーマスの指導を受け、1997年にペーター・メニン賞を受けて卒業した。2008年にコルンゴールドとバーバー、ウォルトンによる20世紀の隠れた名品と称されるヴァイオリン協奏曲の録音でグラミー賞を獲得。2010年にはカナダ勲章を授与されている。フルトンコレクションより借与されている1715年製ストラディヴァリウス“Ex Marsick”を使用。

サー・アンドルー・デイヴィス(Sir Andrew Davis,1944年2月~ )は、イギリスの指揮者。エルガーやディーリアス、ヴォーン・ウィリアムズなどの近代イギリス音楽を得意とする。1970年にBBC交響楽団を指揮してデビュー。1975年にトロント交響楽団の音楽監督に就任後、レコーディングを活発に行う。1989年より2000年までBBC交響楽団の音楽監督、2005年から2008年までピッツバーグ交響楽団芸術顧問、2012年からはメルボルン交響楽団の音楽監督に就いている。

BBCフィルハーモニック(BBC Philharmonic)は、英国放送協会(BBC)傘下にある5つのオーケストラ一つであり、イギリスのマンチェスターを拠点とする。主要コンサート会場はマンチェスターのブリッジウォーターホール。BBC交響楽団( BBC Symphony Orchestra)とは別の団体で、BBCの組織下にはこれ以外にもBBCウェールズ交響楽団(BBCウェールズ・ナショナル管弦楽団)、BBCスコティッシュ交響楽団ならびにBBCコンサート・オーケストラがある。1926年に2ZYオーケストラとして設立されたものが始まりと言われている(“2ZY”は、当時マンチェスターに開局されたラジオ局のコールサイン)。1991年、BBCフィルハーモニックと改名して、サー・ピーター・マクスウェル・デイヴィスが最初の常任指揮者兼楽団付き作曲家に就任した。ジャナンドレア・ノセダ(Gianandrea Noseda)が2002年から2011年まで首席指揮者、現在は名誉指揮者に就任している。2011年9月よりファンホ・メナ(Juanjo Mena)が首席指揮者に就いている 。最近では東日本大震災直前の2011年3月初旬に来日公演を行った。

Vnコンチェルトでソロのヴァイオリンはセンターの前に出た位置に定位しており、バックの各楽器は横への広がり感はあるが、奥行方向への広がり感は少ない。サラウンドスピーカーからの音はアンビエンスがメイン。録音場所はイギリス、サルフォード、メディア・シティ

サラウンド・パフォーマンス ☆☆☆☆

音質 ☆☆☆☆

チャンネル 5ch

SACDサラウンド・レビュー(1004) [サラウンド・サウンド・レビュー]

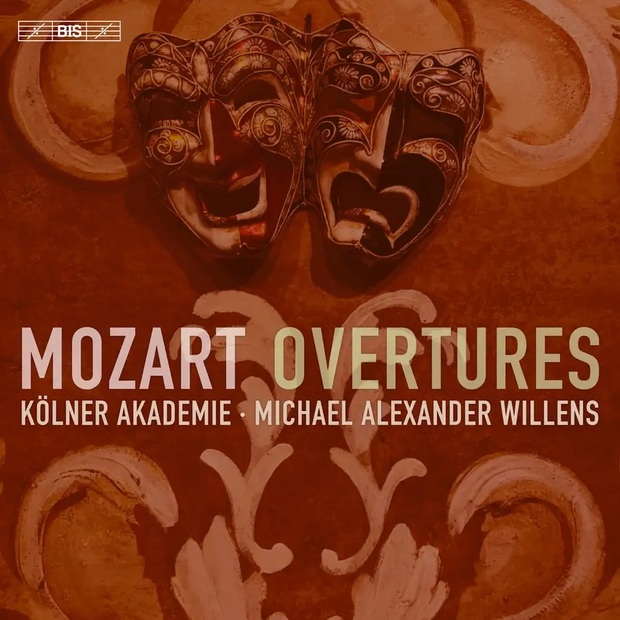

Mozart

Overtures

BIS-2062

Michael Alexander Willens/Kölner Akademie

録音 2022年7月

BIS

モーツァルト:オペラ序曲集

・歌劇「アルバのアスカニオ」 K.111 - 序曲

・歌劇「クレタの王イドメネオ」 K.366 - 序曲

・歌劇「フィガロの結婚」 K.492 - 序曲

・歌劇「後宮からの誘拐」 K.384 - 序曲

・歌劇「コジ・ファン・トゥッテ」 K.588 - 序曲

・歌劇「劇場支配人」 K.486 - 序曲

・歌劇「ポントの王ミトリダーテ」 K.87 - 序曲

・歌劇「偽りの女庭師」 K.196 - 序曲

・歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527 - 序曲

・歌劇「ルーチョ・シッラ」 K.135 - 序曲

・歌劇「皇帝ティートの慈悲」 K.621 - 序曲

・歌劇「魔笛」 K.620 - 序曲

ミヒャエル・アレクサンダー・ヴィレンズ(Michael Alexander Willens)はアメリカの指揮者。ジュリアード音楽院にて指揮をジョン・ネルソン(ジュリアード音楽院)、レナード・バーンスタイン(タングルウッド)などに学ぶ。リンカーンセンターのグレート・パフォーマーズ・シリーズやドイツ、オーストリア、フランス、スペイン、イタリアなどの主要な音楽祭に出演。ケルン・アカデミーの音楽監督。

ケルン・アカデミー(Kölner Akademie)は指揮者のミヒャエル・アレクサンダー・ヴィレンズによって、1996年に創設されたドイツのケルンを拠点とするオーケストラ。レパートリーは17世紀から21世紀までの音楽で、それらの作品をその時代の演奏解釈のもとに時代に合った楽器(バロック、クラシックなど)を使い分ける。歴史的研究を追求し、作曲家の意図を引き出すことを心がけるその演奏は新鮮で自然に聴こえ、作品の本来の姿を生き生きと響かせる。 2013年5月にピアノ奏者のロナルド・ブラウティハム、音楽監督のヴィレンズと共に来日し、モーツアルトのピアノ協奏曲などを演奏した。

高域弦は音の伸びが有り、濁りのないクリアーな音で、低域弦は重厚な響きを伴っている。音場は左右、奥行方向にも広い。全体的に歯切れのよい演奏で、コンサートホールのセンターで聴く音に近い。サラウンドスピーカーからの音はアンビエンスがメイン。

サラウンド・パフォーマンス ☆☆☆☆

音質 ☆☆☆☆☆

チャンネル 5ch

近所の自然写真 [自然写真]

SACDサラウンド・レビュー(1003) [サラウンド・サウンド・レビュー]

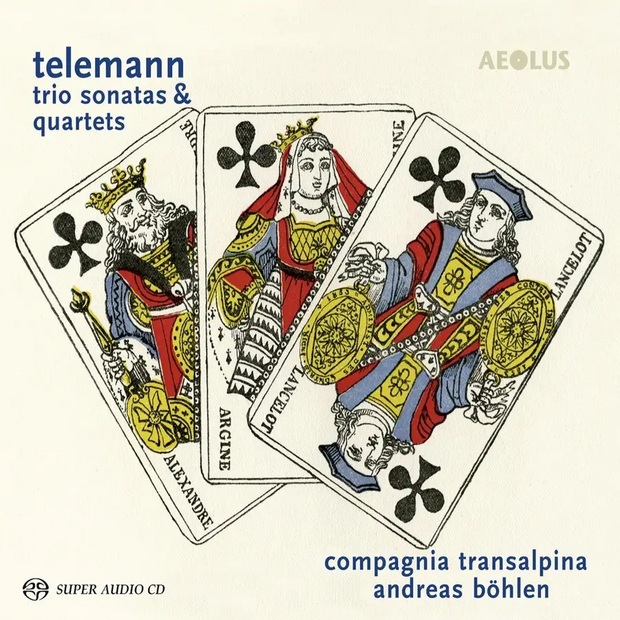

Telemann

Trio Sonatas & Quartets

AE-10366

Compagnia Transalpina

録音 2022年3月,4月

Aeolus

テレマン:トリオ・ソナタ&四重奏曲集

・フルート、オーボエとチェンバロのためのソナタ ホ短調 TWV42:e6

・オーボエ、リコーダーとチェンバロのためのソナタ ハ短調 TWV42:c2

・フルート、オーボエとチェンバロのためのソナタ ヘ長調 TWV42:F9

・協奏曲イ短調 TWV43:a3

・リコーダー、オーボエと通奏低音のためのトリオ ヘ長調TWV42:F15

・リコーダー、オーボエ、ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ ト長調 TWV43:G6

・オーボエ、リコーダーと通奏低音のためのソナタ ハ短調TWV42:c7

・リコーダー、オーボエとチェンバロのためのソナタ イ短調 TWV42:a6

コンパーニャ・トランサルピーナ(Compagnia Transalpina)はリコーダー奏者兼音楽監督のアンドレアス・ベーレン(Andreas Bohlen)をメインに、バロック・オーボエのアンドレアス・ヘルム(Andreas Helm)、バロック・ヴァイオリンのスザンネ・ショルツ(Susanne Scholz)、バロック・チェロのダニエル・ロジン(Daniel Rosin)、バロック・バスーンのトマシュ・ヴェソウォフスキ(Tomasz Wesołowski)、ハープシコードのミヒャエル・ヘル(Michael Hell)で構成される古楽器使用したアンサンブル。

アンドレアス・ベーレン(Andreas Bohlen,1983年~)はドイツ、ヴュルツブルク生まれのフランスのリコーダー奏者、ジャズ・サクソフォン奏者。バーゼル・スコラ・カントルムの教授も務める。音楽家の息子として生まれ、6歳からリコーダーを習い始めた。数年後にはアルト・サクソフォンを始める。2007年にアムステルダム音楽院を卒業後、バーゼルの音楽アカデミーでジャズ・サックスも専攻し、イタリアでキャリアを形成した。後年にはロンドンで多くのイタリアのバロック音楽家たちを指導した。現在は古楽、ジャズの両分野において即興演奏に力を入れている。

教会での古楽器を使った演奏で、フルート、オーボエとチェンバロのためのソナタではリコーダーが左、チェンバロがセンター、オーボエが右に定位しており、奥行き感は少ない。サラウンドスピーカーからの音はほぼ直接音が占める。録音場所はスイス、Klosterkirche Beinwil

サラウンド・パフォーマンス ☆☆☆

音質 ☆☆☆☆

チャンネル 5ch

SACDサラウンド・レビュー(1002) [サラウンド・サウンド・レビュー]

Beethoven

String Quartets Op.74 & Op.130

BIS-2668

Chiaroscuro Quartet

録音 2022年5月

BIS

ベートーヴェン:

・弦楽四重奏曲第10番 変ホ長調「ハープ」 Op.74

・弦楽四重奏曲第13番 変ロ長調 Op.130

キアロスクーロ弦楽四重奏団(Chiaroscuro Quartet)は1stVnのロシア生まれのアリーナ・イブラギモヴァを中心に2005年に結成された。絵画の「明暗法」を意味する名の通り、現代楽器にガット弦を張り、チェロ以外の3人は立って演奏。近年の主な活動は、エジンバラ国際音楽祭のデビュー、ドイツ、フランス、ベルギー、オランダの演奏会、ロンドンの新しい室内楽会場ワナメイカー劇場での演奏会。2013年、ブレーメン音楽祭に共催しているドイツのラジオ放送局のフェルデ賞を受賞、このブレーメン音楽祭には2014年夏にそのオープニングナイトコンサートで再出演が約束されている。この他に、ロンドンのウィグモア・ホール、ヨーク古楽センター、パリのルーヴル・オーディトーリアム、エクサンプロバンスのデ・ジュ・ドゥ・ポーム劇場、ディジョン劇場、リスボンのグルベキアン財団、オールドバラで演奏する。2024年3月に来日し、銀座王子ホールなどで演奏予定。

各楽器間の音のバランスは良く、定位も良い。イブラギモヴァの奏でる1st Vnは硬質な音にならず、ナチュラルな響きをしている。サラウンドスピーカーからの音には直接音がかなり入っている。

サラウンド・パフォーマンス ☆☆☆

音質 ☆☆☆☆☆

チャンネル 5ch

SACDサラウンド・レビュー(1001) [サラウンド・サウンド・レビュー]

Tchaikovsky

Symphony No.5 & Schulhoff

FR-752SACD

Manfred Honeck/Pittsburgh Symphony Orchestra

録音 2022年6月

Reference Recordings

チャイコフスキー:交響曲第5番 ホ短調 Op.64

エルヴィン・シュルホフ:弦楽四重奏のための5つの小品(T. イール、M. ホーネックによる管弦楽編)

マンフレート・ホーネック(Manfred Honeck,1958年9月~ )は、オーストリアの指揮者。ウィーン音楽院でヴァイオリンを学ぶ。1983年からウィーン国立歌劇場管弦楽団ならびにウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のヴィオラ奏者を務める。その後指揮者に転向し、1987年クラウディオ・アバドの元でグスタフ・マーラー・ユーゲント管弦楽団の準指揮者を務める。2007年より2011年までシュトゥットガルト州立歌劇場、2008年から現在までピッツバーグ交響楽団の音楽監督。弟のライナー・ホーネックはウィーン・フィルのコンサートマスターである。

ピッツバーグ交響楽団(Pittsburgh Symphony Orchestra)は、アメリカ合衆国の主要なオーケストラの一つで、ペンシルベニア州ピッツバーグのハインツ・カンパニーによって設立されたハインツ・ホールが本拠地となっている。1895年に設立。主な指揮者はオットー・クレンペラー、フリッツ・ライナー、アンドレ・プレヴィン、ロリン・マゼールなど。アメリカ最古のオーケストラの一つとして知られる。2008年より、マンフレート・ホーネック(Manfred Honeck)を9代目の音楽監督に迎え、新体制がスタートした。

ライヴ録音であるが、聴衆のノイズは消されている。ホールトーンが豊かで、音像は左右、奥行方向にも広がっており、各楽器間の音のバランスも良い。特に金管の響きが良く感じられた。サラウンドスピーカーからの音はアンビエンスがメイン。録音場所はピッツバーグ、ハインツ・ホール

サラウンド・パフォーマンス ☆☆☆☆

音質 ☆☆☆☆☆

チャンネル 5ch

SACDサラウンド・レビュー(1000) [サラウンド・サウンド・レビュー]

Ravel

Daphnis et Chloé

CHSA5327

John Wilson/Sinfonia of London

Sinfonia of London Chorus

録音 2022年12月

Chandos

ラヴェル:

バレエ音楽《ダフニスとクロエ》全曲(ジョン・ウィルソンによる改訂版)

ジョン・ウィルソン(John Wilson,1972年~)はイギリスの指揮者、編曲家、音楽学者。1994年にジョンウィルソン・オーケストラ(John Wilson Orchestra)を創設。2007年にジョンウィルソン・オーケストラと共にBBCプロムスに出演。2016年よりBBCスコティッシュ・シンフォニーオーケストラ(BBC Scottish Symphony Orchestra)のアソシエイトゲストコンダクター。軽音楽や映画音楽も手掛ける。

シンフォニア・オブ・ロンドン(Sinfonia of London)は映画音楽やレコーディング・セッションのための専門的なオーケストラとして1955年に設立された。2018年にジョン・ウィルソンが再結成し、その妙技を復活第1弾のアルバム「コルンゴルトの交響曲嬰へ調」で見せた。

ダイナミックレンジの大きな録音で、教会での収録だが、残響の影響はあまり受けていない。高域弦の音が少し硬く感じられた。サラウンドスピーカーからの音はアンビエンスがメイン。録音場所はロンドン、キルバーン、セント・オーガスティン教会

サラウンド・パフォーマンス ☆☆☆☆

音質 ☆☆☆☆

チャンネル 5ch

SACDサラウンド・レビュー(999) [サラウンド・サウンド・レビュー]

J.S.Bach

Goldberg Variations Reimagined

CCSSA44923

Rachel Podger (violin)

Brecon Baroque

録音 2022年7月

Channel classics

J.S. バッハ:ゴルトベルク変奏曲 BWV 988

(C.M. ケリーによるヴァイオリンと室内アンサンブル編)

レイチェル・ポッジャー(Rachel Podger,1968年~)はイギリス生まれのヴァイオリニスト。ドイツのルドルフ・シュタイナー・スクールで教育を受け、帰国後ギルドホール音楽演劇学校でミカエラ・コンバーティとデイヴィッド・タケノに師事した。在学中からバロック奏法に興味を惹かれ、バロック音楽を専門とするフロレジウムとパラディアン・アンサンブルという楽団の創設に関与する。その後も、このアンサンブルとコンサート・ツアーやレコーディングに参加し、国際的にも高く評価されている。1997年、トレヴァー・ピノックに招かれ、イングリッシュ・コンサートのコンサートミストレス兼協奏曲ソリストに就任、ますます多忙な日々となった。2015年に英国王立音楽院(RAM)のバッハ賞を受賞。最近では2018年6月~7月開催の調布国際音楽祭2018に来日し、バッハの無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番などを演奏した。

ブレコン・バロック(Brecon Baroque)はウェールズ南部の町ブレコンにある大聖堂で行われる音楽祭“ブレコン・バロック・フェスティバル”のために,ポッジャー自身が選び抜いたメンバーを集めて創設した2007年創設の古楽アンサンブル。

ソロのVnは左前、チェンバロはセンターの下がった位置に定位している。各楽器の定位は良い。ポッジャーの奏でるVnはクリアでナチュラルな響きを伴っている。サラウンドスピーカーからの音はアンビエンスがメイン。録音場所はロンドン、アッパー・ノーウッド、セント・ジョンズ教会

サラウンド・パフォーマンス ☆☆☆☆

音質 ☆☆☆☆☆

チャンネル 5ch

スイス・アルプスの高山植物(11) [自然写真]

黄系色

アンティリス・ヴルネラリア マメ科 アンティリス属

標高3,000mまでの石ころの多い草地、牧草地に生える二年草/多年草。全高15~60cmで、茎には分枝があり、直立するか斜上して広がり、大群落をつくる。茎葉は1~3枚と少なく、末端の葉が特に大きく、丸身を帯びる。登頂に多数の黄色い花が集まり円形に頭花をつくる。ガクは白い毛を付けて膨らむ。

ロトウス・アルピヌス マメ科 ミヤコグサ属

標高2,000~3,100mの牧草地、草原、ガレキ地に生える多年草。全高5~10cmで、茎は横ばいするか斜上して広がり、無毛で稜がある。葉は長さ8mmほどの披針形か円形で、3~5枚が一塊になって付き、縁には長い毛を付ける。長い柄の先に蝶形の花を1~3まとめてつける。色は黄色だが、開花前は赤みを帯びる。

トフィエルディア・カリクラタ ユリ科 チシマゼキショウ属

標高500~2,500mの湿った牧草地、沼地、湿った岩上に生える多年草。全高10~30cmで球根を持たない。茎は直立し分岐はない。根生葉はやや扁平で、4~10脈を付け、先は尖って剣状になる。花序は長さ1~6cmの卵形から円筒状の穂状花序で、花はくすんだ黄緑色。花弁は6枚で披針形。

ソリタゴ・ミヌタ キク科 アキノキリンソウ属

標高2,700mまでの草地、牧草地、低木林に生える。全高6~40cm。互生する葉は披針形で柄があり長め。

ヒベリクム・マクラトゥム オトギリソウ科 オトギリソウ属

標高1,200m~2,500mの養分に富む牧草地、放牧地、落葉樹林に生える多年草。全高30~50cmになり、かたまって株をつくる。直立する茎は中空で、4本の稜を持つが翼は付けない。葉は長さ2~4cmの楕円形。花は直径1.5~2cmで黄色。花弁には小さな黒点がある。ガクの先端は、楕円形または先が丸みを帯びる。

ペディクラリス・トゥベロサ ゴマノハグサ科 シオガマギク属

標高1,200~2,900mの牧草地、まばらな森林、ガレ場に生える多年草。全高10~20cmで下部で曲がって斜上する。下方の葉は羽状に裂け、小葉の先端は尖る。葉柄に毛を付ける。花序の中の葉は花より短く、ガクとともに毛を付ける。花序は短くて太い。花冠は薄黄色で上唇は長めのくちばしをもち、下唇の縁に細かな歯は無い。

リナントゥス・グラキアリス ゴマノハグサ科 オクエゾガラガラ属

標高2,500mまでのやせて少し湿った牧草地、草地に生える一年草。全高10~50cm。茎、葉、ガクには毛を付けないか、わずかな毛を付ける。苞葉の基部近くでは深く切れ込むが、先端の方では切れ込みは少ない。花冠は長さ13~20mmで、しばしば紫色のしみを付ける。上唇の歯牙は1~2mmで、のどは開く。

アンティリス・ヴルネラリア マメ科 アンティリス属

標高3,000mまでの石ころの多い草地、牧草地に生える二年草/多年草。全高15~60cmで、茎には分枝があり、直立するか斜上して広がり、大群落をつくる。茎葉は1~3枚と少なく、末端の葉が特に大きく、丸身を帯びる。登頂に多数の黄色い花が集まり円形に頭花をつくる。ガクは白い毛を付けて膨らむ。

ロトウス・アルピヌス マメ科 ミヤコグサ属

標高2,000~3,100mの牧草地、草原、ガレキ地に生える多年草。全高5~10cmで、茎は横ばいするか斜上して広がり、無毛で稜がある。葉は長さ8mmほどの披針形か円形で、3~5枚が一塊になって付き、縁には長い毛を付ける。長い柄の先に蝶形の花を1~3まとめてつける。色は黄色だが、開花前は赤みを帯びる。

トフィエルディア・カリクラタ ユリ科 チシマゼキショウ属

標高500~2,500mの湿った牧草地、沼地、湿った岩上に生える多年草。全高10~30cmで球根を持たない。茎は直立し分岐はない。根生葉はやや扁平で、4~10脈を付け、先は尖って剣状になる。花序は長さ1~6cmの卵形から円筒状の穂状花序で、花はくすんだ黄緑色。花弁は6枚で披針形。

ソリタゴ・ミヌタ キク科 アキノキリンソウ属

標高2,700mまでの草地、牧草地、低木林に生える。全高6~40cm。互生する葉は披針形で柄があり長め。

ヒベリクム・マクラトゥム オトギリソウ科 オトギリソウ属

標高1,200m~2,500mの養分に富む牧草地、放牧地、落葉樹林に生える多年草。全高30~50cmになり、かたまって株をつくる。直立する茎は中空で、4本の稜を持つが翼は付けない。葉は長さ2~4cmの楕円形。花は直径1.5~2cmで黄色。花弁には小さな黒点がある。ガクの先端は、楕円形または先が丸みを帯びる。

ペディクラリス・トゥベロサ ゴマノハグサ科 シオガマギク属

標高1,200~2,900mの牧草地、まばらな森林、ガレ場に生える多年草。全高10~20cmで下部で曲がって斜上する。下方の葉は羽状に裂け、小葉の先端は尖る。葉柄に毛を付ける。花序の中の葉は花より短く、ガクとともに毛を付ける。花序は短くて太い。花冠は薄黄色で上唇は長めのくちばしをもち、下唇の縁に細かな歯は無い。

リナントゥス・グラキアリス ゴマノハグサ科 オクエゾガラガラ属

標高2,500mまでのやせて少し湿った牧草地、草地に生える一年草。全高10~50cm。茎、葉、ガクには毛を付けないか、わずかな毛を付ける。苞葉の基部近くでは深く切れ込むが、先端の方では切れ込みは少ない。花冠は長さ13~20mmで、しばしば紫色のしみを付ける。上唇の歯牙は1~2mmで、のどは開く。

SACDサラウンド・レビュー(998) [サラウンド・サウンド・レビュー]

Shostakovich

Symphonies Nos.12 and 15

CHSA5334

John Storgårds/BBC Philharmonic

録音 No.15 2022年8月

No.12 2022年9月

Chandos

ショスタコーヴィチ:

・交響曲第12番 ニ短調「1917年」 Op.112

・交響曲第15番 イ長調 Op.141

ジョン・ストルゴーズ(John Storgårds,1963年10月~)はフィンランド、ヘルシンキ生まれの指揮者、ヴァイオリニスト。ヘルシンキのシベリウス・アカデミーにてヴァイオリンをエッサー・ライティオ(Esther Raitio )と、ヨウコ・イグナティウス(Jouko Ignatius)に教えを受ける。その後指揮に興味を持ち1993年~1997年の間、シベリウス・アカデミーにて(Jorma Panula)や( Eri Klas)に指揮法の指導を受ける。2003年からヘルシンキ・フィルハーモニー管弦楽団(Helsinki Philharmonic Orchestra)の首席客演指揮者に就き、2008年秋のシーズンからは首席指揮者に就任した。又、2006年から2009年までタンペレ・フィルハーモニー管弦楽団(Tampere Philharmonic Orchestra)の首席指揮者を歴任。アヴァンティ室内管弦楽団(Avanti! Chamber Orchestra)の創設メンバーの一人。2012年からBBCフィルハーモニックの首席客演指揮者に就任した。

BBCフィルハーモニック(BBC Philharmonic)は、英国放送協会(BBC)傘下にある5つのオーケストラ一つであり、イギリスのマンチェスターを拠点とする。主要コンサート会場はマンチェスターのブリッジウォーターホール。BBC交響楽団( BBC Symphony Orchestra)とは別の団体で、BBCの組織下にはこれ以外にもBBCウェールズ交響楽団(BBCウェールズ・ナショナル管弦楽団)、BBCスコティッシュ交響楽団ならびにBBCコンサート・オーケストラがある。1926年に2ZYオーケストラとして設立されたものが始まりと言われている(“2ZY”は、当時マンチェスターに開局されたラジオ局のコールサイン)。1991年、BBCフィルハーモニックと改名して、サー・ピーター・マクスウェル・デイヴィスが最初の常任指揮者兼楽団付き作曲家に就任した。ジャナンドレア・ノセダ(Gianandrea Noseda)が2002年から2011年まで首席指揮者、現在は名誉指揮者に就任している。2011年9月よりファンホ・メナ(Juanjo Mena)が首席指揮者に就いている 。最近では東日本大震災直前の2011年3月初旬に来日公演を行った。

ダイナミックレンジの大きな録音で、12番の冒頭の低域弦の重厚な響き、金管のきらびやかな響きが印象に残った。スポットマイクを多用した録音と思われ、各楽器間の音のバランスは良い。サラウンドスピーカーからの音はアンビエンスがメイン。

サラウンド・パフォーマンス ☆☆☆☆

音質 ☆☆☆☆☆

チャンネル 5ch

録音場所はイギリス、マンチェスター、Media City UK,Stalford

SACDサラウンド・レビュー(997) [サラウンド・サウンド・レビュー]

Beethoven

Piano Trios, Vol.2

Sitkovetsky Trio

Alexander Sitkovetsky(Violin)

Isang Enders(Chero)

Wu Qian(Piano)

BIS-2539

録音 2022年5月

BIS

ベートーヴェン:ピアノ三重奏曲集 2

・ピアノ三重奏曲第2番 ト長調 Op.1, No.2

・ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調「大公」Op.97

シトコヴェツキー・トリオ(Sitkovetsky Trio)はイギリスのユーディ・メニューイン音楽学校(Yehudi Menuhin School)で学んでいたヴァイオリン奏者のアレクサンドル・シトコヴェツキー(Alexander Sitkovetsky)を中心に韓国系ドイツ人でチェロのイサン・エンダース(Isang Enders)、ピアノの韓国出身のウー・チェン(吴倩)とともに2018年に結成されたピアノトリオ。International Commerzbank Chamber Music Award 2008に優勝。

アレクサンドル・シトコヴェツキー(Alexander Sitkovetsky,1983年~)はロシア、モスクワ生まれのイギリスのヴァイオリニスト。音楽一家の家庭に育ち、8歳でヴァイオリニストとしてデヴュー、その後ユーディ・メニューイン音楽学校(Yehudi Menuhin School)に招待入学し、ナタリア・ボヤルスカヤ(Natalya Boyarskaya)とフ・クン(Hu Kun)に師事。その後、同校のマスタークラスでメニューインやマキシム・ヴェンゲロフ(Maxim Aleksandrovich Vengerov)などに師事。さらにウイーンでパヴェル・ヴェルニコフ(Pavel Vernikov)の指導を受ける。

Vnは左、Pfはセンター、Vcは右のいずれも少し下がった位置に定位している。横への広がり感はあまり無いが、各楽器の音のバランは良い。スタジオでの録音であるが、サラウンドスピーカーからの音はマイクを遠目にセッティングし、アンビエンスな音を捉えている。

録音場所はドイツ、ミュンヘン、Bavaria Musikstudios

サラウンド・パフォーマンス ☆☆☆

音質 ☆☆☆☆

チャンネル 5ch

スイス・アルプスの高山植物(10) [自然写真]

白系色

カンパヌラ・バルバタ キキョウ科 ホタルブクロ属

和名ミヤマツリガネソウと言い、標高3,000mまでの牧草地、日当たりの良い森林やガレキ地に生える多年草。全高10~40cmで茎、葉に粗い毛を付ける。花は下向きに咲き2~12個付け、花冠内側に長い毛をもち、花柱は花冠からやや飛び出す。花の色は薄い水色が多いが、白もある。

アトキオン・ルペストレ ナデシコ科 マンテマ属

標高800~2,900mの岩場、ガレ場、乾燥した草地に生える多年草。ケイ酸塩を含む土を好む。全高10~30cmで葉は対生し、とても細長い線形から披針形。花は長い茎の上に花序を持ち、5弁の先には凹みがある。

アレナリア・キリアス ナデシコ科 ノミノツヅリ属

標高14,00~3,200mの小石の混ざった草地、石灰岩質の岩場などに生える多年草。全高3~5cmで密生する。葉の長さは幅の3~4倍になる。花は枝ごとに1~2個付ける。花弁の長さは5~7.5mmで萼の1.5~2倍。

アレナリア・ビフロラ ナデシコ科 ノミノツヅリ属

全高7~30cm、花茎だけが高さ約2cm直立し、非常に短い毛が生えている。葉は広楕円形か丸い、長さ 2~5 mm、幅の1~2倍の長さ、無毛、短い繊毛のある茎を持つ。花は一重または対で咲き、花びらは白く、萼と同じくらいかそれより少し長い。がく片は長さ 4 ~4.5 mm、尖っている。蒴果は萼と同じくらいの長さ。

ケラスティウム・ラティフォリウム ナデシコ科 ミミナグサ属

標高1,500~3,500mの岩場、モレーンや小石混じりの斜面に生える多年草。全高5~8cmと低く、茎は斜上する。花を付けない枝を多数持っていて群生する。葉は楕円形から卵形で長さ1~3cmで短い腺状の毛がある。花は白色で単生するか2~3個付く。花冠は長さ12~18mm、鐘状で5裂し、先端の1/4がさらに浅く2裂する。蒴果はわずかに湾曲しており、長さ約15mm。

ケラスティウム・アルヴェンセ ナデシコ科 ミミナグサ属

セイヨウミミナグサの仲間で標高1,500~3,000mに生える多年草。全高10~30cm。群生して生え、葉は長さ3.5cm以下、幅2~3mm。苞の下は先端まで毛深い。花弁は11~14mm、がく片は長さ7~10mm。蒴果は萼の1~2倍。

アンドロサケ・カマエヤスメ サクラソウ科 トチナイソウ属

標高3,000mまでの岩場、草地に生える多年草。全高2~10cm。走出枝で先々に小株をつくる。根生葉は縁に長い毛を付け、長楕円形から披針形でロゼットを作る。花茎にも長い毛がある。先端の散形花序に2~8個の花を付ける。花冠は白色で黄色か赤みを帯びたのどがある。花弁は先端が丸みを帯びている。

エウフラシア・モンタナ ゴマノハグサ科 ココメグサ属

高山帯の湿潤な草原牧草地に生える半寄生の一年草。全高5~25cm。茎は分岐しないか上部だけ分岐し、普通上部に腺毛を付ける。葉は楕円形か長円形で対生し、鋸葉がある。花は白色で上部の葉腋に付き、花冠には濃い脈を付け、下唇には黄色の斑と黄色いのどを付ける。

サクシフラガ・アスペラ ユキノシタ科 ユキノシタ属

標高2,400mまでの岩場、ガレキ地に生える多年草。全高5~20cm。葉は根元に集まるがロゼットは作らない。茎には1~10個の花を付ける。花弁は白色から乳白色で基部に黄色または赤色の斑を1個付ける。

カンパヌラ・バルバタ キキョウ科 ホタルブクロ属

和名ミヤマツリガネソウと言い、標高3,000mまでの牧草地、日当たりの良い森林やガレキ地に生える多年草。全高10~40cmで茎、葉に粗い毛を付ける。花は下向きに咲き2~12個付け、花冠内側に長い毛をもち、花柱は花冠からやや飛び出す。花の色は薄い水色が多いが、白もある。

アトキオン・ルペストレ ナデシコ科 マンテマ属

標高800~2,900mの岩場、ガレ場、乾燥した草地に生える多年草。ケイ酸塩を含む土を好む。全高10~30cmで葉は対生し、とても細長い線形から披針形。花は長い茎の上に花序を持ち、5弁の先には凹みがある。

アレナリア・キリアス ナデシコ科 ノミノツヅリ属

標高14,00~3,200mの小石の混ざった草地、石灰岩質の岩場などに生える多年草。全高3~5cmで密生する。葉の長さは幅の3~4倍になる。花は枝ごとに1~2個付ける。花弁の長さは5~7.5mmで萼の1.5~2倍。

アレナリア・ビフロラ ナデシコ科 ノミノツヅリ属

全高7~30cm、花茎だけが高さ約2cm直立し、非常に短い毛が生えている。葉は広楕円形か丸い、長さ 2~5 mm、幅の1~2倍の長さ、無毛、短い繊毛のある茎を持つ。花は一重または対で咲き、花びらは白く、萼と同じくらいかそれより少し長い。がく片は長さ 4 ~4.5 mm、尖っている。蒴果は萼と同じくらいの長さ。

ケラスティウム・ラティフォリウム ナデシコ科 ミミナグサ属

標高1,500~3,500mの岩場、モレーンや小石混じりの斜面に生える多年草。全高5~8cmと低く、茎は斜上する。花を付けない枝を多数持っていて群生する。葉は楕円形から卵形で長さ1~3cmで短い腺状の毛がある。花は白色で単生するか2~3個付く。花冠は長さ12~18mm、鐘状で5裂し、先端の1/4がさらに浅く2裂する。蒴果はわずかに湾曲しており、長さ約15mm。

ケラスティウム・アルヴェンセ ナデシコ科 ミミナグサ属

セイヨウミミナグサの仲間で標高1,500~3,000mに生える多年草。全高10~30cm。群生して生え、葉は長さ3.5cm以下、幅2~3mm。苞の下は先端まで毛深い。花弁は11~14mm、がく片は長さ7~10mm。蒴果は萼の1~2倍。

アンドロサケ・カマエヤスメ サクラソウ科 トチナイソウ属

標高3,000mまでの岩場、草地に生える多年草。全高2~10cm。走出枝で先々に小株をつくる。根生葉は縁に長い毛を付け、長楕円形から披針形でロゼットを作る。花茎にも長い毛がある。先端の散形花序に2~8個の花を付ける。花冠は白色で黄色か赤みを帯びたのどがある。花弁は先端が丸みを帯びている。

エウフラシア・モンタナ ゴマノハグサ科 ココメグサ属

高山帯の湿潤な草原牧草地に生える半寄生の一年草。全高5~25cm。茎は分岐しないか上部だけ分岐し、普通上部に腺毛を付ける。葉は楕円形か長円形で対生し、鋸葉がある。花は白色で上部の葉腋に付き、花冠には濃い脈を付け、下唇には黄色の斑と黄色いのどを付ける。

サクシフラガ・アスペラ ユキノシタ科 ユキノシタ属

標高2,400mまでの岩場、ガレキ地に生える多年草。全高5~20cm。葉は根元に集まるがロゼットは作らない。茎には1~10個の花を付ける。花弁は白色から乳白色で基部に黄色または赤色の斑を1個付ける。

スイス・アルプスの高山植物(9) [自然写真]

赤系色

センペルビブム・アラクノイデウム ベンケイソウ科 クモノスバンダイソウ属

標高1,500~3,200mの酸性岩土とガレ場に生える多年草。全高5~25cm。ロゼットは、初めは球形だが次第に星形に外側に広がる。ロゼットを作る葉は披針形で、全面に密に腺毛をまとい、松脂の臭いがする。花は紫赤色で、直径2~3cm、花弁は細く12~16枚で長さ8~12mm。

シレネ・アカウリス ナデシコ科 マンテマ属

標高1,200~2,900mまでの湿った岩場、ガレ場、草地に生える多年草。全高1~4cmで、高密度にかたまって生え、茎には披針形の葉が密生し、長さは5~12mm。花は翼を付けない1~6mmの柄に単生する花弁の先端に浅い刻み目を付けた倒卵形で深紅色。

シレネ・スエキカ ナデシコ科 マンテマ属

和名ミヤマセンノウと言い、標高2,000~3,100mの牧草地、風の当たる岩場に生える多年草。全高5~15cmで、茎には分岐はなく、無毛で粘らない。葉は狭披針形で、ロゼットを作る。茎頂の花は、密生した頭花状で、花弁は5枚でピンク色。先が2つに裂け、低い副花冠を持つ。

ディアントゥス・カルトゥシアノルム ナデシコ科 ナデシコ属

標高2,500mまでの乾燥した草地、岩石地や開けた森林に生える多年草。全高10~45cmで、茎は普通分岐がなく、毛は付けない。葉は線状でさきが尖り、薄い皮膜に覆われて対生する。花は深紅色で先端に刻み目を付け、茎頂に頭状花序状に3~10花を付けるが、同時開花は2花だけ。ガクは赤褐色で先端が尖る。

エピロティウム・アングスティフォリウム アカバナ科 アカバナ属

和名ヤナギランと言い、標高400~2,500mまでの開けた森林、落葉樹林、土手や荒れ地に群生する多年草。全高50~150cmで茎には普通分岐がなく、直立して無毛。葉は柳の葉のように狭披針形で多数互生して付く。花はバラ色から紫色、まれに白色で、直径1.5cm~2.5cm。長い総状花序に多数付き、下から咲き上がる。花柱ははじめ曲がっているが、葯が裂開すると直立し、後に4つに裂けて反り返る。

オノブリキス・ウィキフォリア マメ科 オノブリキス属

標高500~1,600mの乾燥した草地、荒れ地に生え、又、牧草としても広く耕作される多年草。全高30~70cm。茎は直立するか斜上する。葉は奇数羽状複葉で7~14対のやや多めの羽状裂片を付け、小葉は楕円形で短い柄を付ける。花は長さ10~14mmあり、淡赤色で濃い縞筋があり、長い直立する穂状花序につく。翼弁はガクより短い。

ダクティロザ・マジャリス ラン科 ダクティロザ属

標高2,500mまでの湿った牧草地、沼地に生える多年草。全高45cmまでで、茎は太く、花序の下に幅広い楕円形または披針形の葉を3~6枚付ける。普通葉の上面に褐色の斑点がある。花は15~30付け、普通は赤色だがまれにピンクもある。唇弁の切れ込みは小さく、変化に富んだ模様を付ける。

スカビオサ・ルキダ マツムシソウ科 マツムシソウ属

標高1,500~2,700mの乾燥した牧草地、岩場、ガレキ地に生える多年草。全高10~30cmでふつうは分岐しない。上半分に葉がなく、羽状複葉で、末端裂片は大きい。茎頂に直径2~3.5cmの平坦で大きな頭花を単性する。花冠は青紫色か赤色で5枚に裂ける。

センペルビブム・アラクノイデウム ベンケイソウ科 クモノスバンダイソウ属

標高1,500~3,200mの酸性岩土とガレ場に生える多年草。全高5~25cm。ロゼットは、初めは球形だが次第に星形に外側に広がる。ロゼットを作る葉は披針形で、全面に密に腺毛をまとい、松脂の臭いがする。花は紫赤色で、直径2~3cm、花弁は細く12~16枚で長さ8~12mm。

シレネ・アカウリス ナデシコ科 マンテマ属

標高1,200~2,900mまでの湿った岩場、ガレ場、草地に生える多年草。全高1~4cmで、高密度にかたまって生え、茎には披針形の葉が密生し、長さは5~12mm。花は翼を付けない1~6mmの柄に単生する花弁の先端に浅い刻み目を付けた倒卵形で深紅色。

シレネ・スエキカ ナデシコ科 マンテマ属

和名ミヤマセンノウと言い、標高2,000~3,100mの牧草地、風の当たる岩場に生える多年草。全高5~15cmで、茎には分岐はなく、無毛で粘らない。葉は狭披針形で、ロゼットを作る。茎頂の花は、密生した頭花状で、花弁は5枚でピンク色。先が2つに裂け、低い副花冠を持つ。

ディアントゥス・カルトゥシアノルム ナデシコ科 ナデシコ属

標高2,500mまでの乾燥した草地、岩石地や開けた森林に生える多年草。全高10~45cmで、茎は普通分岐がなく、毛は付けない。葉は線状でさきが尖り、薄い皮膜に覆われて対生する。花は深紅色で先端に刻み目を付け、茎頂に頭状花序状に3~10花を付けるが、同時開花は2花だけ。ガクは赤褐色で先端が尖る。

エピロティウム・アングスティフォリウム アカバナ科 アカバナ属

和名ヤナギランと言い、標高400~2,500mまでの開けた森林、落葉樹林、土手や荒れ地に群生する多年草。全高50~150cmで茎には普通分岐がなく、直立して無毛。葉は柳の葉のように狭披針形で多数互生して付く。花はバラ色から紫色、まれに白色で、直径1.5cm~2.5cm。長い総状花序に多数付き、下から咲き上がる。花柱ははじめ曲がっているが、葯が裂開すると直立し、後に4つに裂けて反り返る。

オノブリキス・ウィキフォリア マメ科 オノブリキス属

標高500~1,600mの乾燥した草地、荒れ地に生え、又、牧草としても広く耕作される多年草。全高30~70cm。茎は直立するか斜上する。葉は奇数羽状複葉で7~14対のやや多めの羽状裂片を付け、小葉は楕円形で短い柄を付ける。花は長さ10~14mmあり、淡赤色で濃い縞筋があり、長い直立する穂状花序につく。翼弁はガクより短い。

ダクティロザ・マジャリス ラン科 ダクティロザ属

標高2,500mまでの湿った牧草地、沼地に生える多年草。全高45cmまでで、茎は太く、花序の下に幅広い楕円形または披針形の葉を3~6枚付ける。普通葉の上面に褐色の斑点がある。花は15~30付け、普通は赤色だがまれにピンクもある。唇弁の切れ込みは小さく、変化に富んだ模様を付ける。

スカビオサ・ルキダ マツムシソウ科 マツムシソウ属

標高1,500~2,700mの乾燥した牧草地、岩場、ガレキ地に生える多年草。全高10~30cmでふつうは分岐しない。上半分に葉がなく、羽状複葉で、末端裂片は大きい。茎頂に直径2~3.5cmの平坦で大きな頭花を単性する。花冠は青紫色か赤色で5枚に裂ける。

SACDサラウンド・レビュー(996) [サラウンド・サウンド・レビュー]

Joseph & Michael Haydn

Overtures and Symphonies

MDG90122926

Enrico Onofri/Haydn Philharmonie

録音 2023年4月

MDG

J.ハイドン: 交響曲第96番「奇蹟」

M.ハイドン: 交響曲第39番

エンリコ・オノフリ (Enrico Onofri,1 967年4月~)はイタリアのヴァイオリニスト、指揮者。ミラン音楽院でヴァイオリンを学ぶ。クラシックヴァイオリンを学んだあと、バロックヴァイオリンに転向。1987年よりイタリアの古楽アンサンブル「イル・ジャルディーノ・アルモニコ 」の第1ソロコンサートマスターとして活躍。2000年から自身が結成した"Ensemble Imaginarium"の監督を務める。パルマのフィラルモニカ・トスカニーニの首席指揮者、オーストリア=ハンガリーのハイドン・フィルハーモニーの芸術的パートナー指揮者、ミュンヘン室内管弦楽団の副指揮者、オーヴェルニュ国立管弦楽団の副指揮者、リスボンのレアル・カマラ・バロック・オーケストラの首席指揮者。

ハイドン・フィルハーモニー(Haydn Philharmonie)は1987年に指揮者のアダム・フィッシャーのもと、ウィーン・フィルとハンガリー国立フィルのメンバーによって設立された。鉄のカーテンが崩壊する前の当時、「オーストリア、ハンガリー両国の選りすぐりの音楽家を集め、ハイドンの作品をともに演奏することで音楽的に国境を克服しよう」というフィッシャーの考えのもと、一流の演奏家たちが集合した。2015/2016年シーズンから2021年まで、ニコラ・アルトシュテットが芸術監督を務め、オーケストラの名称も「ハイドン・フィルハーモニー」とだけ表記されるようになる。2023年以降はニコラ・アルトシュテットとエンリコ・オノフリをミュージック・パートナーに迎え、世界を舞台に活動している。本拠地はアイゼンシュタット、エスターハージー城内のハイドン・ザールに置かれている。最近では2023年6月に指揮者のエンリコ・オノフリと共に来日し、紀尾井ホールなどで演奏した。

音場は左右に広く、コンサートホールの中程で聴く音に近い。各楽器の音像はそれぞれの位置によく定位している。高域弦の響きは硬い音にならず、柔らかさを感じる。サラウンドスピーカーからの音はアンビエンスがメイン。録音場所はオーストリア、オシアッハ、ケルンテン州立音楽院、アルバン・ベルク・ザール

サラウンド・パフォーマンス ☆☆☆☆

音質 ☆☆☆☆

チャンネル 6ch(2+2+2方式)

スイス・アルプスの高山植物(8) [自然写真]

青系色

ミオソティス・アルペストリス ムラサキ科 ワスレナグサ属

標高1,600~2,900mの湿潤な森林、草原に生える多年草。和名ワスレナグサの仲間。日本に自生するエゾムラサキに似ているが、一般にそれより小形で、群落を作らない。茎は全高20cm以下で密集した伏毛がある。ロゼットを作る根生葉は、次第に細くなり柄となって茎に付く。花は球状に集合し、ライトブルーで直径5~7mmで平らに開き、中心には黄色い鱗片を付け、少し芳香がある。

ベロニカ・ベッカブンガ ゴマノハグサ科 クワガタソウ属

標高2,500mまでの水たまりや湿地に生える多年草。全高30~60cmで茎は斜上するか横にはって根を下ろし、多肉質で断面は円く太い。やや厚みのある葉は楕円形から円形で、光沢がある。花は葉腋から出る総状花序に10~25つける。花冠は青色から暗紫色。

プルネラ・ウルガリス シソ科 ウツボグサ属

標高2,400mまでの森林、乾燥した牧草地に生える多年草。全高5~20cmで、茎は直立するか斜上して稜をもち、まばらに毛を付け、走出枝をもつ。葉は卵形から披針形で全縁が浅く切れ込む。花は輪生上に並んで頭花状か穂状となる。花冠は1~1.5cmで深紅色か青紫色。

ルピヌス・ポリフィルス マメ科 ルピヌス属

標高700~1,700mに生える多年草。全高60〜150cm。葉は掌状に構成され、9〜17枚の小葉があり、これらの小葉は槍形で尖っていて、長さ4〜15cm、幅1〜3cmで、散在しており、毛が生えている。花は長さ 15~50 cm、頂生、直立、総状花序、多数の花を咲かせる。花は青、まれに紫、ピンク、または白で、長さは12〜16 mmです。萼は深く、2唇。果実は長さ2.5〜6cm、幅7〜10mmで、隣接して毛が生えている。種子は卵形。

デルフィニウム・エラトゥム キンポウゲ科 デルフィニウム属

標高1,200~2,000mに生える多年草。全高60〜150cm。掌状で5~7個の円柱形の葉をつけ、広く切り裂かれた鋸歯状の部分がある。花色は青で、長い総状花序で、しばしば枝分かれした花序を形成する。花冠は左右対称で、一番上の花びらは長い距を持ち、先端が下に曲がっている。

ゲラニウム・シルバティクム フウロソウ科 フウロソウ属

標高1,200~2,400mの牧草地、森林、岩石地に生える多年草。全高30〜60cmで直立し、普通枝は二股に分岐する。葉は半ばまで5~7枚に深く切れ込み、各裂片は卵形でたくさんの切れ込みを付ける。花は赤紫色で、長い花柄に2,3の花をつけ、花弁の先端部は丸みを帯びる。

サルビア・プラテンシス シソ科 アキギリ属

標高1,900mまでの乾燥した牧草地に生える多年草。全高30~60cmで、茎には分岐があり、毛があり、わずかに芳香がある。基部に集まる葉は心臓形や卵形で、長い柄を付けて根性する。3~6の花が各段の葉腋に輪生し、密生しない総状花序状となる。花冠はまれに赤みを帯びた青紫色。

ポレモニウム・カエルレウム ハナシノブ科 ハナシノブ属

標高2,300mまでの岩場、湿った牧草地や林縁など栄養豊富な場所に生える多年草。全高30~90cmで、葉は互生して奇数羽状に裂ける。花は長さ10~30cmの円錐花序まとまって付き、花序には腺毛がある。花冠は幅広ロート形または外側に広がった形で、5枚の裂片は幅広い。花冠の色は普通紫青色で直径1.5~2.5cm。雄しべは5本で葯は黄色。

ミオソティス・アルペストリス ムラサキ科 ワスレナグサ属

標高1,600~2,900mの湿潤な森林、草原に生える多年草。和名ワスレナグサの仲間。日本に自生するエゾムラサキに似ているが、一般にそれより小形で、群落を作らない。茎は全高20cm以下で密集した伏毛がある。ロゼットを作る根生葉は、次第に細くなり柄となって茎に付く。花は球状に集合し、ライトブルーで直径5~7mmで平らに開き、中心には黄色い鱗片を付け、少し芳香がある。

ベロニカ・ベッカブンガ ゴマノハグサ科 クワガタソウ属

標高2,500mまでの水たまりや湿地に生える多年草。全高30~60cmで茎は斜上するか横にはって根を下ろし、多肉質で断面は円く太い。やや厚みのある葉は楕円形から円形で、光沢がある。花は葉腋から出る総状花序に10~25つける。花冠は青色から暗紫色。

プルネラ・ウルガリス シソ科 ウツボグサ属

標高2,400mまでの森林、乾燥した牧草地に生える多年草。全高5~20cmで、茎は直立するか斜上して稜をもち、まばらに毛を付け、走出枝をもつ。葉は卵形から披針形で全縁が浅く切れ込む。花は輪生上に並んで頭花状か穂状となる。花冠は1~1.5cmで深紅色か青紫色。

ルピヌス・ポリフィルス マメ科 ルピヌス属

標高700~1,700mに生える多年草。全高60〜150cm。葉は掌状に構成され、9〜17枚の小葉があり、これらの小葉は槍形で尖っていて、長さ4〜15cm、幅1〜3cmで、散在しており、毛が生えている。花は長さ 15~50 cm、頂生、直立、総状花序、多数の花を咲かせる。花は青、まれに紫、ピンク、または白で、長さは12〜16 mmです。萼は深く、2唇。果実は長さ2.5〜6cm、幅7〜10mmで、隣接して毛が生えている。種子は卵形。

デルフィニウム・エラトゥム キンポウゲ科 デルフィニウム属

標高1,200~2,000mに生える多年草。全高60〜150cm。掌状で5~7個の円柱形の葉をつけ、広く切り裂かれた鋸歯状の部分がある。花色は青で、長い総状花序で、しばしば枝分かれした花序を形成する。花冠は左右対称で、一番上の花びらは長い距を持ち、先端が下に曲がっている。

ゲラニウム・シルバティクム フウロソウ科 フウロソウ属

標高1,200~2,400mの牧草地、森林、岩石地に生える多年草。全高30〜60cmで直立し、普通枝は二股に分岐する。葉は半ばまで5~7枚に深く切れ込み、各裂片は卵形でたくさんの切れ込みを付ける。花は赤紫色で、長い花柄に2,3の花をつけ、花弁の先端部は丸みを帯びる。

サルビア・プラテンシス シソ科 アキギリ属

標高1,900mまでの乾燥した牧草地に生える多年草。全高30~60cmで、茎には分岐があり、毛があり、わずかに芳香がある。基部に集まる葉は心臓形や卵形で、長い柄を付けて根性する。3~6の花が各段の葉腋に輪生し、密生しない総状花序状となる。花冠はまれに赤みを帯びた青紫色。

ポレモニウム・カエルレウム ハナシノブ科 ハナシノブ属

標高2,300mまでの岩場、湿った牧草地や林縁など栄養豊富な場所に生える多年草。全高30~90cmで、葉は互生して奇数羽状に裂ける。花は長さ10~30cmの円錐花序まとまって付き、花序には腺毛がある。花冠は幅広ロート形または外側に広がった形で、5枚の裂片は幅広い。花冠の色は普通紫青色で直径1.5~2.5cm。雄しべは5本で葯は黄色。

SACDサラウンド・レビュー(995) [サラウンド・サウンド・レビュー]

Overtures From Finland

Rumon Gamba/Oulu Sinfonia

CHSA5336

録音 2022年5月,6月

Chandos

フィンランドの序曲集

ジャン・シベリウス:《カレリア》序曲 Op.10(1893)

ウーノ・クラミ:《荒野の靴職人》序曲(1936)

エルッキ・メラルティン:劇付随音楽《眠れる森の美女》(1904) より 祝典行進曲(序曲) Op.22-30

レーヴィ・マデトヤ:コメディ序曲 Op.53

アルマス・ヤルネフェルト:抒情的序曲(前奏曲)(1892)

エルンスト・ミエルク:劇的序曲 Op.6(1898)

セリム・パルムグレン:《シンデレラ組曲》 Op.21(1903) より 序曲

ロベルト・カヤヌス:交響的序曲(1926)

ヘイノ・カスキ:前奏曲 変ト長調 Op.7-1

アルマス・ヤルネフェルト:前奏曲(1900)

ラモン・ガンバ(Rumon Gamba,1972年11月~)はイギリスの指揮者。ダラム大学で音楽を学び、その後ロンドンの王立音楽院に進み、コリン・メッターズ、ジョージ・ハースト、サー・コリン・デイヴィスに指揮法を学んだ。1998年にBBCフィルハーモニックに入団し、その後副指揮者となった。2002年から2010年までアイスランド交響楽団の首席指揮者兼音楽監督を務めた。2008年10月にスウェーデン北部のノーランズ・オペラ次期首席指揮者兼音楽監督を歴任。2011年3月よりオールボー交響楽団の首席指揮者になった。2022年1月よりオウル交響楽団の首席指揮者を務めている。

オウル交響楽団(Oulu Sinfonia)はフィンランド中部に位置する都市、オウルで1937年に設立され、1961年に市営のオーケストラになった。現在の名前がオウル交響楽団となったのは2005 年。レパートリーは、クラシックのシーズンコンサートをベースに、オペラ、映画コンサート、民族音楽やジャズのコンサート、さらには家族や子供向けのコンサートなど、多彩な内容で構成されている。首席指揮者は2013~2021年までヨハネス・グスタフソンが2022年1月にラモン・ガンバ(Rumon Gamba)が就任した。

19世紀から20世紀にかけて活躍したフィンランドの7人の作曲家による序曲集。スポットマイクを多用したと思われるダイナミックレンジの大きな録音。高域弦の響きが幾分硬く感じられた。サラウンドスピーカーからの音はアンビエンスがメイン。録音場所はフィンランド、オウル、マデトヤ・コンサート・ホール

サラウンド・パフォーマンス ☆☆☆☆

音質 ☆☆☆☆

チャンネル 5ch

2023年ランニング総括 [ランニング]

今年で喜寿を迎え、体力はだいぶ衰えてきましたが、一年を通して健康に過ごせました。

ジョギングスピードも7~8分/kmまで落ち、スロージョグですが隔日14kmあまりの距離を走れています。今年は久しぶりに長期間のトレッキングに挑戦することになったこともあり、体力維持のために、走った後に腹筋80回、腕立て伏せ40回を続けております。

今年の年間走行距離は2461.1Kmでした。記録を取り出してからの総距離は66704.9KMで地球2周目の半ばを過ぎたところです。

ランニング走行距離File参照ください

ジョギングスピードも7~8分/kmまで落ち、スロージョグですが隔日14kmあまりの距離を走れています。今年は久しぶりに長期間のトレッキングに挑戦することになったこともあり、体力維持のために、走った後に腹筋80回、腕立て伏せ40回を続けております。

今年の年間走行距離は2461.1Kmでした。記録を取り出してからの総距離は66704.9KMで地球2周目の半ばを過ぎたところです。

ランニング走行距離File参照ください

スイス・アルプスの高山植物(7) [自然写真]

黄色系色

ポテンティラ・アウレア バラ科 キジムシロ属

標高1,400~2,600mの草地、岩場に生える多年草。和名ミヤマキンバイの仲間。全高5~20cm、根生葉は掌状に5枚に裂ける。花は鮮やかな黄色の5弁で直径1.5~2.5cmで、先端は丸みを帯び、切込みがある。

ポテンティラ・クランツイ バラ科 キジムシロ属

標高3,000mまでの草地、牧草地に生える多年草。全高は5~20cm。茎は横ばい状に広がる。花弁は幅広い倒卵形で、先端は丸みを帯び、時に基部に濃い斑点を付けることがある。

アルテミア・モリス バラ科 ハゴロモグサ属

全高20〜100cm。葉は幅8~22cmで、半径の5~25%の面積に切込みがあり、両面に密にビロードのような毛が生えている。葉柄と茎の毛は水平方向 に突き出ている。花茎は無毛で、萼は通常毛深く、まれに無毛で、多くの場合がく片や外側がく片よりも短い。別名レディースマントル、ハゴロモグサと言い、スイスでは葉をお茶に混ぜて利用したり、サラダにくわえている。観賞用園芸植物としても栽培されている。

アポセリス・フォエティダ キク科 アポセリス属

標高500~2,000mの草地、牧草地に生える多年草。全高10~20cm。毛がなく、葉のない、枝分かれのない単頭の茎を複数持つ。葉は根元がロゼット状で、長さは約1cmの羽状に切り取られ、3〜5角を持つ翼になる。苞は2列で、外側のものは非常に小さい。花は黄色で舌状。

ラヌンクルス・アクリス キンポウゲ科 キンポウゲ属

標高700~2,400mのやや湿った牧草地や草地に生える多年草。ミヤマキンポウゲの仲間で、よく大群落を作る。全高30~100cm。葉は細く3~5つに深く裂けており、直立毛がある。茎は多岐に分れ、直立毛がある。花の色は黄色で、径2~3cm 大、花弁に光沢がある。根出葉は円形でロゼットに広がる。

エリシムム・ラエティクム アブラナ科 エゾスズシロ属

別名エリシムム・ヘルベチカムと言い、乾燥した標高2,400mまでの岩場の斜面、草地、ガレキ地に生える多年草。全高10~50cmで葉は線形から披針形で、わずかに鋸歯があり、両面に毛がある。花びらは平らに開き黄色で14~22mm。がく片は長さ7~10mm、内側の2枚は基部で袋状になっている。

ポテンティラ・アウレア バラ科 キジムシロ属

標高1,400~2,600mの草地、岩場に生える多年草。和名ミヤマキンバイの仲間。全高5~20cm、根生葉は掌状に5枚に裂ける。花は鮮やかな黄色の5弁で直径1.5~2.5cmで、先端は丸みを帯び、切込みがある。

ポテンティラ・クランツイ バラ科 キジムシロ属

標高3,000mまでの草地、牧草地に生える多年草。全高は5~20cm。茎は横ばい状に広がる。花弁は幅広い倒卵形で、先端は丸みを帯び、時に基部に濃い斑点を付けることがある。

アルテミア・モリス バラ科 ハゴロモグサ属

全高20〜100cm。葉は幅8~22cmで、半径の5~25%の面積に切込みがあり、両面に密にビロードのような毛が生えている。葉柄と茎の毛は水平方向 に突き出ている。花茎は無毛で、萼は通常毛深く、まれに無毛で、多くの場合がく片や外側がく片よりも短い。別名レディースマントル、ハゴロモグサと言い、スイスでは葉をお茶に混ぜて利用したり、サラダにくわえている。観賞用園芸植物としても栽培されている。

アポセリス・フォエティダ キク科 アポセリス属

標高500~2,000mの草地、牧草地に生える多年草。全高10~20cm。毛がなく、葉のない、枝分かれのない単頭の茎を複数持つ。葉は根元がロゼット状で、長さは約1cmの羽状に切り取られ、3〜5角を持つ翼になる。苞は2列で、外側のものは非常に小さい。花は黄色で舌状。

ラヌンクルス・アクリス キンポウゲ科 キンポウゲ属

標高700~2,400mのやや湿った牧草地や草地に生える多年草。ミヤマキンポウゲの仲間で、よく大群落を作る。全高30~100cm。葉は細く3~5つに深く裂けており、直立毛がある。茎は多岐に分れ、直立毛がある。花の色は黄色で、径2~3cm 大、花弁に光沢がある。根出葉は円形でロゼットに広がる。

エリシムム・ラエティクム アブラナ科 エゾスズシロ属

別名エリシムム・ヘルベチカムと言い、乾燥した標高2,400mまでの岩場の斜面、草地、ガレキ地に生える多年草。全高10~50cmで葉は線形から披針形で、わずかに鋸歯があり、両面に毛がある。花びらは平らに開き黄色で14~22mm。がく片は長さ7~10mm、内側の2枚は基部で袋状になっている。

SACDサラウンド・レビュー(994) [サラウンド・サウンド・レビュー]

J.S.Bach

Organ Works, Vol.4

BIS-2541

Masaaki Suzuki

録音 2022年8月

BIS

J.S.バッハ:オルガン作品集 4

・前奏曲とフーガ イ短調 BWV543

・オルガン小曲集 BWV599-644 (抜粋)

・前奏曲とフーガ ハ短調 BWV549

・オルガン小曲集 BWV599-644 (抜粋)

鈴木雅明(Masaaki Suzuki,1954年4月~ )は、バッハ・コレギウム・ジャパンの音楽監督、チェンバロ、オルガン奏者。神戸出身。東京芸術大学作曲科およびオルガン科を経て、アムステルダム・スウェーリンク音楽院においてチェンバロとオルガンをトン・コープマン、ピート・ケーに師事。東京芸術大学古楽科を設立し、2010年まで20年にわたって教鞭を執った。イェール大学音楽大学院および教会音楽研究所招聘教授、神戸松蔭女子学院大学客員教授。BISレーベルでのBCJとの<バッハ:教会カンタータシリーズ>は、2013年2月に全曲演奏・録音が完結し、世界でもまれにみる偉業に大きな話題を呼んでいる。

1737年クリストフ・トロイトマン作のオルガンはバッハ時代の現存する最も重要な楽器のひとつ。

パイプとの距離感はあまり感じられない音像だが、ペダルパイプの重低音の響き、特に高音パイプのクリアな響きがあたかも礼拝堂で聴いているような錯覚に陥った。サラウンドスピーカーからの音は大きめで、教会の豊かなアンビエンスな音を捉えている。

録音場所はドイツ、グラウホフ、聖ゲオルク教会

サラウンド・パフォーマンス ☆☆☆☆

音質 ☆☆☆☆☆

チャンネル 5ch

スイス・アルプスの高山植物(6) [自然写真]

リンドウ科 青系色

ゲンティアナ・ベルナ リンドウ科 リンドウ属

標高600~2,900mの湿った牧草地、草地に群生する多年草。全高3~12cmで、分岐は無く直立する。根生葉はロゼットをつくり、披針形で、さきが尖り、上部の葉より大きい。花は茎頂に単性し長い筒を持ち、5枚の外側に広がる裂片と、それらの間には2にに分かれ直立する白い副片を付ける。ガクは中間がやや膨らみ、褐色を帯びることが多い。

ゲンティアナ・アカウリス リンドウ科 リンドウ属

別名コチアナ。標高1,200~2,800mの湿った土地に生える多年草。全高5~10cmで、根生葉は倒卵型から長円形。花は暗青色のトランペット形で、短い柄の先に単生する。花冠の内側に縦に連なる黄緑色の斑点があり、ガクは花筒との間に白い連結皮膜を付け、花筒から大きく反る。

スミレ科 青系色

ヴィオラ・カルカラタ スミレ科 スミレ属

標高1,600~2,800mの牧草地、ガレ場に群生する多年草。全高3~12cm。葉は長めの卵型または披針形で、すべて根性する。花は普通紫色だが、まれに黄色、白色も見られる。距は長く、花弁とほぼ同じ長さで上を向く。

マツムシソウ科 青系色

スカビオサ・ルキダ マツムシソウ科 マツムシソウ属

標高1,500~2,700mの乾燥した牧草地、岩場、ガレキ地に生える多年草。全高10~30cmでふつうは分岐しない。上半分に葉がなく、羽状複葉で、末端裂片は大きい。茎頂に直径2~3.5cmの平坦で大きな頭花を単性する。花冠は青紫色か赤色で5枚に裂ける。

ゲンティアナ・ベルナ リンドウ科 リンドウ属

標高600~2,900mの湿った牧草地、草地に群生する多年草。全高3~12cmで、分岐は無く直立する。根生葉はロゼットをつくり、披針形で、さきが尖り、上部の葉より大きい。花は茎頂に単性し長い筒を持ち、5枚の外側に広がる裂片と、それらの間には2にに分かれ直立する白い副片を付ける。ガクは中間がやや膨らみ、褐色を帯びることが多い。

ゲンティアナ・アカウリス リンドウ科 リンドウ属

別名コチアナ。標高1,200~2,800mの湿った土地に生える多年草。全高5~10cmで、根生葉は倒卵型から長円形。花は暗青色のトランペット形で、短い柄の先に単生する。花冠の内側に縦に連なる黄緑色の斑点があり、ガクは花筒との間に白い連結皮膜を付け、花筒から大きく反る。

スミレ科 青系色

ヴィオラ・カルカラタ スミレ科 スミレ属

標高1,600~2,800mの牧草地、ガレ場に群生する多年草。全高3~12cm。葉は長めの卵型または披針形で、すべて根性する。花は普通紫色だが、まれに黄色、白色も見られる。距は長く、花弁とほぼ同じ長さで上を向く。

マツムシソウ科 青系色

スカビオサ・ルキダ マツムシソウ科 マツムシソウ属

標高1,500~2,700mの乾燥した牧草地、岩場、ガレキ地に生える多年草。全高10~30cmでふつうは分岐しない。上半分に葉がなく、羽状複葉で、末端裂片は大きい。茎頂に直径2~3.5cmの平坦で大きな頭花を単性する。花冠は青紫色か赤色で5枚に裂ける。

スイス・アルプスの高山植物(5) [自然写真]

キキョウ科 青色系

カンパヌラ・バルバタ キキョウ科 ホタルブクロ属

和名ミヤマツリガネソウと言い、標高3,000mまでの牧草地、日当たりの良い森林やガレキ地に生える多年草。全高10~40cmで茎、葉に粗い毛を付ける。花は下向きに咲き2~12個付け、花冠内側に長い毛をもち、花柱は花冠からやや飛び出す。花の色は薄い水色が多いが、白もある。

カンパヌラ・ケニシア キキョウ科 ホタルブクロ属

標高2,800~3,100mのmモレーン上、小石混じりの斜面などに生える多年草。全高1~5cmの多数の横に這う枝を出す。ロゼット状の少し果肉質の葉を持つ。花は直径1.5~2.5cm、花冠は幅広いロート形で途中まで裂け、花弁が5枚あるようにみえる。

カンパヌラ・ショイヒツェリ キキョウ科 ホタルブクロ属

和名ヒメイトシャジンと言い、標高3,400mまでのガレ地、日の当たる牧草地に生える多年草。全高5~30cmで葉はロゼットを作らない。茎につく花は1個から数個で花冠の長さは1.5~2.5cm。

カンパヌラ・コクレアリフォリア キキョウ科 ホタルブクロ属

和名シキブギキョウ、チャボギキョウとも言い、標高3,400mまでの岩場、ガレキ地に生える多年草。全高5~15cmで、茎の下部に多数の葉をロゼット状につける。花は1個から数個で長さ1~2cm。

カンパヌラ・ロツンディフォリア キキョウ科 ホタルブクロ属

和名イトシャジンと言い、標高1,300~2,600の乾燥した草原やガレ地に生える多年草。全高10~40cmで、葉はロゼット状になり、茎に均等に付く。細い茎に花が一つ咲く。王冠は青から紫がかった青い鐘形で長さ1〜2 cm。

フィテウマ・ベトニキフォリム キキョウ科 フィテウマ属

標高2,800mまでの牧草地、森林に生える多年草。全高20~70cmになり、茎は分岐しない。根生葉は披針形で切れ込みの浅い鋸歯をつける。花は青紫色ではじめは卵型、のちに円筒形となる穂状花序に付き、開花前の花筒は直立する。

フィテウマ・オバトゥム キキョウ科 フィテウマ属

標高1,200~2,100mの草原や牧草地に生える多年草。全高40〜100cmで、根生葉はハート形で、幅よりわずかに長く、ほぼ八重の歯があり、長い柄がある。花は黒紫色で、最初は卵形で、後に円筒形の穂状になる。苞は狭い披針形で、耳より短い。花冠筒は長さ1~1.5cm、開花前は上向きに強く湾曲する。

カンパヌラ・バルバタ キキョウ科 ホタルブクロ属

和名ミヤマツリガネソウと言い、標高3,000mまでの牧草地、日当たりの良い森林やガレキ地に生える多年草。全高10~40cmで茎、葉に粗い毛を付ける。花は下向きに咲き2~12個付け、花冠内側に長い毛をもち、花柱は花冠からやや飛び出す。花の色は薄い水色が多いが、白もある。

カンパヌラ・ケニシア キキョウ科 ホタルブクロ属

標高2,800~3,100mのmモレーン上、小石混じりの斜面などに生える多年草。全高1~5cmの多数の横に這う枝を出す。ロゼット状の少し果肉質の葉を持つ。花は直径1.5~2.5cm、花冠は幅広いロート形で途中まで裂け、花弁が5枚あるようにみえる。

カンパヌラ・ショイヒツェリ キキョウ科 ホタルブクロ属

和名ヒメイトシャジンと言い、標高3,400mまでのガレ地、日の当たる牧草地に生える多年草。全高5~30cmで葉はロゼットを作らない。茎につく花は1個から数個で花冠の長さは1.5~2.5cm。

カンパヌラ・コクレアリフォリア キキョウ科 ホタルブクロ属

和名シキブギキョウ、チャボギキョウとも言い、標高3,400mまでの岩場、ガレキ地に生える多年草。全高5~15cmで、茎の下部に多数の葉をロゼット状につける。花は1個から数個で長さ1~2cm。

カンパヌラ・ロツンディフォリア キキョウ科 ホタルブクロ属

和名イトシャジンと言い、標高1,300~2,600の乾燥した草原やガレ地に生える多年草。全高10~40cmで、葉はロゼット状になり、茎に均等に付く。細い茎に花が一つ咲く。王冠は青から紫がかった青い鐘形で長さ1〜2 cm。

フィテウマ・ベトニキフォリム キキョウ科 フィテウマ属

標高2,800mまでの牧草地、森林に生える多年草。全高20~70cmになり、茎は分岐しない。根生葉は披針形で切れ込みの浅い鋸歯をつける。花は青紫色ではじめは卵型、のちに円筒形となる穂状花序に付き、開花前の花筒は直立する。

フィテウマ・オバトゥム キキョウ科 フィテウマ属

標高1,200~2,100mの草原や牧草地に生える多年草。全高40〜100cmで、根生葉はハート形で、幅よりわずかに長く、ほぼ八重の歯があり、長い柄がある。花は黒紫色で、最初は卵形で、後に円筒形の穂状になる。苞は狭い披針形で、耳より短い。花冠筒は長さ1~1.5cm、開花前は上向きに強く湾曲する。

スイス・アルプスの高山植物(4) [自然写真]

キク科 白色系

レウカンテモプシス・アルピナ キク科 レウカンテモプシス属

別名クリサンテマム・アルピヌムとも言う。標高1,600~3,200mの背の低い草原、岩場、小石混じりの斜面等に生える多年草。高さ5~15cm。花は単生で、頭花は2~4cm。茎葉は少なく、細い披針形。

アステル・ベリディアストルム キク科 シオン属

別名ベリディアストルム・ミケリイとも言う。標高2,800mまでの乾燥した草原、岩場などに生える多年草。全高5~25cmで葉は長めの倒卵形で、根元でロゼットを作る。花は単生で、頭花は2~4cm。頭花は、淡黄色の筒状花と白色の舌状花とからなる。

キルシウム・スピノシッシムム キク科 アザミ属

標高3,100mまでの湿った牧草地、ガレキ地、小石混じりの斜面に生える多年草。全高20~50cmで毛をまとい、茎の分岐は少ない。葉には硬いトゲがあり、花は大きく羽状に裂けて硬いトゲを付けた白い上葉に囲まれており、2~10個かたまって頭状花状につく。

アキレア・ミレフォリウム キク科 ノコギリソウ属

標高2,800mまでの草原、牧草地、ガレキ地に生える多年草。全高15~60cmで茎は直立し上部には毛がある。花は芳香があり、花序の中だけで分岐する。日本のノコギリソウに比べ葉の切れ込みが細い。花の色はピンクか白だが赤もある。

アキレア・エルバ-ロッタ キク科 ノコギリソウ属

標高2,000~2,800mに生える多年草。全高12~20cm程度で花は雌雄同体で五弁花、多くの頭を持つ散房花序状に配置され、直径約3mmで、丸い小葉が付いている。葉は長楕円披針形で2回羽状深裂し、裂片は線形。茎はほとんど無毛か短い毛があり、花の咲く枝が直立してる。

アキレア・モスカタ キク科 ノコギリソウ属

標高17,00~3,000mに生える多年草。全高20~30cm程度で頭花の直径は10~15mmで五弁花。

レウカンテモプシス・アルピナ キク科 レウカンテモプシス属

別名クリサンテマム・アルピヌムとも言う。標高1,600~3,200mの背の低い草原、岩場、小石混じりの斜面等に生える多年草。高さ5~15cm。花は単生で、頭花は2~4cm。茎葉は少なく、細い披針形。

アステル・ベリディアストルム キク科 シオン属

別名ベリディアストルム・ミケリイとも言う。標高2,800mまでの乾燥した草原、岩場などに生える多年草。全高5~25cmで葉は長めの倒卵形で、根元でロゼットを作る。花は単生で、頭花は2~4cm。頭花は、淡黄色の筒状花と白色の舌状花とからなる。

キルシウム・スピノシッシムム キク科 アザミ属

標高3,100mまでの湿った牧草地、ガレキ地、小石混じりの斜面に生える多年草。全高20~50cmで毛をまとい、茎の分岐は少ない。葉には硬いトゲがあり、花は大きく羽状に裂けて硬いトゲを付けた白い上葉に囲まれており、2~10個かたまって頭状花状につく。

アキレア・ミレフォリウム キク科 ノコギリソウ属

標高2,800mまでの草原、牧草地、ガレキ地に生える多年草。全高15~60cmで茎は直立し上部には毛がある。花は芳香があり、花序の中だけで分岐する。日本のノコギリソウに比べ葉の切れ込みが細い。花の色はピンクか白だが赤もある。

アキレア・エルバ-ロッタ キク科 ノコギリソウ属

標高2,000~2,800mに生える多年草。全高12~20cm程度で花は雌雄同体で五弁花、多くの頭を持つ散房花序状に配置され、直径約3mmで、丸い小葉が付いている。葉は長楕円披針形で2回羽状深裂し、裂片は線形。茎はほとんど無毛か短い毛があり、花の咲く枝が直立してる。

アキレア・モスカタ キク科 ノコギリソウ属

標高17,00~3,000mに生える多年草。全高20~30cm程度で頭花の直径は10~15mmで五弁花。

スイス・アルプスの高山植物(3) [自然写真]

キク科 赤色系

アステル・アルピヌス キク科 シオン属

標高3,200mまでの乾燥して、やせた草原や岩場などに生える多年草。通常花は単生で、茎は軟毛が生えて白っぽく見える。

アデノスティレス・アリアリアエ キク科 アデノスティレス属

標高2,700mまでの、やや日陰の多い森林、川辺、湿った岩石地に群生する多年草。全高60~150cm。葉は心臓型や腎臓型で大きく不規則な切れ込みがある。

キケルビタ・アルピナ キク科 キケルピタ属

標高2,200mまでの草地、岩場、日当たりの良い森に生える多年草。全高60~130cmで太い茎を持ち、褐色の腺毛を付ける。

カルドウス・ペルソナタ キク科 ヒレアザミ属

標高2,300mまでの湿った牧草地、森林などに生える多年草。全高50~150cm。普通茎には分岐がありトゲのついた翼を付ける。

カルドウス・デフロラトゥス キク科 アザミ属

標高3,000mまでの牧草地、岩石地、日当たりの良い森林に生える多年草。全高10~50cm。茎は無毛かわずかに白い毛をまとう。茎の下にはトゲのある翼を持つたくさんの葉をつける。

アキレア・ミレフォリウム キク科 ノコギリソウ属

標高2,800mまでの草原、牧草地、ガレキ地に生える多年草。全高15~60cmで茎は直立し上部には毛がある。花は芳香があり、花序の中だけで分岐する。日本のノコギリソウに比べ葉の切れ込みが細い。花の色はピンクか白だが赤もある。

アステル・アルピヌス キク科 シオン属

標高3,200mまでの乾燥して、やせた草原や岩場などに生える多年草。通常花は単生で、茎は軟毛が生えて白っぽく見える。

アデノスティレス・アリアリアエ キク科 アデノスティレス属

標高2,700mまでの、やや日陰の多い森林、川辺、湿った岩石地に群生する多年草。全高60~150cm。葉は心臓型や腎臓型で大きく不規則な切れ込みがある。

キケルビタ・アルピナ キク科 キケルピタ属

標高2,200mまでの草地、岩場、日当たりの良い森に生える多年草。全高60~130cmで太い茎を持ち、褐色の腺毛を付ける。

カルドウス・ペルソナタ キク科 ヒレアザミ属

標高2,300mまでの湿った牧草地、森林などに生える多年草。全高50~150cm。普通茎には分岐がありトゲのついた翼を付ける。

カルドウス・デフロラトゥス キク科 アザミ属

標高3,000mまでの牧草地、岩石地、日当たりの良い森林に生える多年草。全高10~50cm。茎は無毛かわずかに白い毛をまとう。茎の下にはトゲのある翼を持つたくさんの葉をつける。

アキレア・ミレフォリウム キク科 ノコギリソウ属

標高2,800mまでの草原、牧草地、ガレキ地に生える多年草。全高15~60cmで茎は直立し上部には毛がある。花は芳香があり、花序の中だけで分岐する。日本のノコギリソウに比べ葉の切れ込みが細い。花の色はピンクか白だが赤もある。

スイス・アルプスの高山植物(2) [自然写真]

キク科 黄色系

クレピス・アウレア キク科 フタマタタンポポ属

細長い柄の先に橙赤色または橙黄色の花を1個だけ付ける。花の色からヒエラキウム・アウランティアクム(コウリンタンポポ)と混同されやすい。標高2,800mまでの牧草地や石交じりの土地に生える多年草。

セネキオ・ドロニクム キク科 キオン属

外側に橙色の舌状花と内側に多数の黄色の筒状花をもち、標高3,100mまでの岩場、ガレ地、牧草地などに生える多年草。

ドロニクム・グランディフロルム キク科 ドロニクム属

日本のウサギギクの仲間。頭花は1個だけで黄色の舌状花と筒状花からなる。標高1,800~2,800mの小石の多いガレ場に生える多年草。

ヒエラキウム・ペレティエリアヌム キク科 ヤナギタンポポ属

亜高山帯の乾燥した牧草地、岩石地に生える多年草。総苞は長さ10~15mmあり、2~3mm幅の総苞片を付ける。

ヒエラキウム・アウランティアクム キク科 ヤナギタンポポ属

和名コウリンタンポポ。標高1,500m~2,600mのやせた牧草地、ガレ地に生える多年草。

舌状花だけの頭花2~12個で花弁の先端は細かな刻み目を多数つける。

クレピス・アウレア キク科 フタマタタンポポ属

細長い柄の先に橙赤色または橙黄色の花を1個だけ付ける。花の色からヒエラキウム・アウランティアクム(コウリンタンポポ)と混同されやすい。標高2,800mまでの牧草地や石交じりの土地に生える多年草。

セネキオ・ドロニクム キク科 キオン属

外側に橙色の舌状花と内側に多数の黄色の筒状花をもち、標高3,100mまでの岩場、ガレ地、牧草地などに生える多年草。

ドロニクム・グランディフロルム キク科 ドロニクム属

日本のウサギギクの仲間。頭花は1個だけで黄色の舌状花と筒状花からなる。標高1,800~2,800mの小石の多いガレ場に生える多年草。

ヒエラキウム・ペレティエリアヌム キク科 ヤナギタンポポ属

亜高山帯の乾燥した牧草地、岩石地に生える多年草。総苞は長さ10~15mmあり、2~3mm幅の総苞片を付ける。

ヒエラキウム・アウランティアクム キク科 ヤナギタンポポ属

和名コウリンタンポポ。標高1,500m~2,600mのやせた牧草地、ガレ地に生える多年草。

舌状花だけの頭花2~12個で花弁の先端は細かな刻み目を多数つける。

スイス・アルプスの高山植物(1) [自然写真]

7月にシャモニーからツェルマットまでのオートルートのトレッキングをした際に出会った高山植物を何回かに分けて、順次紹介します。

9日間のトレッキングで出会った高山植物は約110種類でした。

ヨーロッパ・アルプス三大名花と言えば、アルペン・ローゼ、エーデルワイス、リンドウです。

ロドデンドロン・フェルギネウム(アルペン・ローゼ)ツツジ科・ツツジ属

日本ではアルペン・ローゼという名で知られており、ローゼというからにはバラ科と思われるが、実はツツジ科

レオントポディウム・アルピヌム(エーデルワイス)キク科・ウスユキソウ属

日本ではエーデルワイスという名で知られている。石灰質を含む乾きやすい南側の斜面を好み、スイス・アルプスでは野生で見られる箇所は少なくなっているそうで、庭先などでの低地での栽培が増えているそうです。

ゲンティアナ・アカウリス(チャボ・リンドウ)リンドウ科・リンドウ属

ゲンティアナと名のつくリンドウ科の深いブルーの花には多くの種類があり、「エンチアン」という愛称ももつ。

9日間のトレッキングで出会った高山植物は約110種類でした。

ヨーロッパ・アルプス三大名花と言えば、アルペン・ローゼ、エーデルワイス、リンドウです。

ロドデンドロン・フェルギネウム(アルペン・ローゼ)ツツジ科・ツツジ属

日本ではアルペン・ローゼという名で知られており、ローゼというからにはバラ科と思われるが、実はツツジ科

レオントポディウム・アルピヌム(エーデルワイス)キク科・ウスユキソウ属

日本ではエーデルワイスという名で知られている。石灰質を含む乾きやすい南側の斜面を好み、スイス・アルプスでは野生で見られる箇所は少なくなっているそうで、庭先などでの低地での栽培が増えているそうです。

ゲンティアナ・アカウリス(チャボ・リンドウ)リンドウ科・リンドウ属

ゲンティアナと名のつくリンドウ科の深いブルーの花には多くの種類があり、「エンチアン」という愛称ももつ。

SACDサラウンド・レビュー(993) [サラウンド・サウンド・レビュー]

Tchaikovsky

Orchestral Works

CHSA5300

Alpesh Chauhan/BBC Scottish Symphony Orchestra

録音 2022年7月

Chandos

チャイコフスキー:管弦楽作品集

・交響的バラード 《地方長官》 Op.78

・幻想曲 《テンペスト》 Op.18

・歌劇《チェレヴィチキ》より 「序曲」と「ポロネーズ」

・交響的幻想曲 《フランチェスカ・ダ・リミニ》 Op.32

アルペシュ・チャウハン(Alpesh Chauhan,1990年~)はインド系英国の指揮者。バーミンガム出身で幼い頃からチェロを学び、地元のバーミンガム市交響楽団のユース・オーケストラで首席奏者を務めた後、指揮の勉強を始め、市響のアシスタント・コンダクターを経て、2017年からイタリア・パルマを本拠地とするトスカニーニ・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者に就任した。その後、バーミンガム・オペラの音楽監督に就任、英国初の「BAME」の音楽監督として注目を集めた。2021/2022シーズンからデュッセルドルフ交響楽団(Düsseldorfer Symphoniker)の首席客演指揮者勤めている。BBCスコティッシュ交響楽団の副指揮者も兼任している。

BBCスコティッシュ交響楽団(BBC Scottish Symphony Orchestra)は、イギリス・スコットランド最大の都市グラスゴーを本拠地とする、英国放送協会(BBC)傘下のオーケストラの1つである。

ダイナミックレンジの大きい録音でコンサートホールの中程で聴く音に近い。各楽器間の音のバランスは良い。特にトラック10~13のフランチェスカ・ダ・リミニでの低域弦の重厚な響きが印象に残った。サラウンドスピーカーからの音はアンビエンスがメイン。録音場所はイギリス、グラスゴー、シティ・ホール

サラウンド・パフォーマンス ☆☆☆☆

音質 ☆☆☆☆☆

チャンネル 5ch

SACDサラウンド・レビュー(992) [サラウンド・サウンド・レビュー]

Chopin

Ballades Nos 2 & 4, Scherzo No.4

BIS-2619

Anna Zassimova (piano)

録音 2022年7月

BIS

ショパン:

・マズルカ第1番 嬰ヘ短調 Op.6, No.1

・マズルカ第2番 嬰ハ短調 Op.6, No.2

・マズルカ第7番 ヘ短調 Op.7, No.3

・バラード第4番 ヘ短調 Op.52

・夜想曲第6番 ト短調 Op.15, No.3

・マズルカ第43番 ト短調 Op.67, No.2

・マズルカ第30番 ト長調 Op.50, No.1

・マズルカ第31番 変イ長調 Op.50 No.2

・マズルカ第32番 嬰ハ短調 Op.50, No.3

・バラード第2番 ヘ長調 Op.38

・マズルカ第44番 ハ長調 Op.67, No.3

・マズルカ第27番 ホ短調 Op.41, No.1

・マズルカ第28番 ロ長調 Op.41, No.2

・マズルカ第29番 変イ長調 Op.41, No.3

・マズルカ第26番 嬰ハ短調 Op.41, No.4

・ワルツ第8番 変イ長調 Op.64, No.3

・スケルツォ第4番 ホ長調 Op.54

・ワルツ第15番 ホ長調 Op.posth.

・ワルツ第18番 変ホ長調「ソステヌート」 Op.posth.

・カンタービレ 変ロ長調

・モデラート ホ長調

アンナ・ザッシモワ(Anna Zassimova ,1076年10月~)ロシア、モスクワ出身の女性ピアニスト。6歳の時、モスクワのグネーシン音楽学校に入学。ヴラディーミル・トロップに師事。2002年よりドイツに移り、カールスルーエ音楽大学でピアノの研鑽を積んだ。2007年よりカールスルーエ音楽大学でピアノを教えている。とりわけロシア系フランス人の作曲家ゲオルギー・カトゥアールの作品に注目し、その演奏は高い評価を受けている。ショパン、スクリャービン、メトネル、ニコライ・ロスラヴェッツの作品を収録したアルバムをリリースしている。

スタインウエイの響きはナチュラルで特に中域弦の響きがよく、バラードNo.2の演奏が印象に残った。サラウンドスピーカーからの音はアンビエンスがメイン。録音場所はオーストリア、Lisztzentrum Raiding

サラウンド・パフォーマンス ☆☆☆

音質 ☆☆☆☆

チャンネル 5ch

SACDサラウンド・レビュー(991) [サラウンド・サウンド・レビュー]

L'Arte Del Virtuoso Vol.2

MDG9262281

Caterva Musica

録音 2022年6月,9月,10月

MDG

ヴィルトゥオーゾの芸術 Vol.2

ソロ・コンチェルト集

モーツァルト:3つのピアノ協奏曲~第3番変ホ長調KV107(J.C. バッハのソナタ編曲)

マルティン・ザイフェルト:オーボエ協奏曲ハ短調

ヨハン・ジギスムント・ヴァイス:リュートと弦楽のための協奏曲ト短調

フランティシェク・イラーネク:ヴァイオリン協奏曲イ長調

ヨハン・メルヒオール・モルター:ソナタ・グロッサ(3トランペット、2オーボエ、ティンパニ、弦楽、通奏低音)

ヨゼフ・ヘフナー:キートランペットのための序奏とポロネーズ

カテルヴァ・ムジカ(Caterva Musica)はドイツのルール地方の西部に位置するヴェストファーレンで活動する古楽アンサンブル。ルール地方の交響楽団にてフルタイムで演奏しているプロのミュージシャン、またはフリーランスのミュージシャンやソリストとして活動しているプロのミュージシャンで構成される。17 世紀から 18 世紀の音楽を中心に演奏している。

ソロ・コンチェルト集、ヴィルトゥオーゾの芸術 Vol.1に続く第2弾

18世紀に活躍した6名の作曲家の協奏曲をメインとしたアルバム。

モーツァルトのチェンバロ協奏曲ではチェンバロはセンターの少し下がった位置に定位しており、他の楽器との音のバランスは良い。オーボエ協奏曲でのチェンバロはセンターやや右寄りに定位している。サラウンドスピーカーからの音はアンビエンスがメイン。

録音場所はドイツ、Konzerthaus Der Abtei Marienmünster(マリエンミュンスター修道院コンツェルトハウス)

サラウンド・パフォーマンス ☆☆☆☆

音質 ☆☆☆☆

チャンネル 6ch(2+2+2方式)

SACDサラウンド・レビュー(990) [サラウンド・サウンド・レビュー]

Haydn

String Quartets Op.33 Nos1-3

BIS-2588

Chiaroscuro Quartet

録音 2021年10月

BIS

ハイドン:

・弦楽四重奏曲第31番 ロ短調 Op.33, No.1, Hob.III:37

・弦楽四重奏曲第30番 変ホ長調「冗談」 Op.33, No.2, Hob.III:38

・弦楽四重奏曲第32番 ハ長調「鳥」 Op.33, No.3, Hob.III:39

キアロスクーロ弦楽四重奏団(Chiaroscuro Quartet)は1stVnのロシア生まれのアリーナ・イブラギモヴァを中心に2005年に結成された。絵画の「明暗法」を意味する名の通り、現代楽器にガット弦を張り、チェロ以外の3人は立って演奏。近年の主な活動は、エジンバラ国際音楽祭のデビュー、ドイツ、フランス、ベルギー、オランダの演奏会、ロンドンの新しい室内楽会場ワナメイカー劇場での演奏会。2013年、ブレーメン音楽祭に共催しているドイツのラジオ放送局のフェルデ賞を受賞、このブレーメン音楽祭には2014年夏にそのオープニングナイトコンサートで再出演が約束されている。この他に、ロンドンのウィグモア・ホール、ヨーク古楽センター、パリのルーヴル・オーディトーリアム、エクサンプロバンスのデ・ジュ・ドゥ・ポーム劇場、ディジョン劇場、リスボンのグルベキアン財団、オールドバラで演奏する。最近では2019年4月に来日し、王子ホールなどで演奏した。

各楽器間の音の分離は良く、混濁のない響きをしており、少し下がった位置に定位している。特に、イブラギモヴァの弾く1st Vnはクリアな響きを伴っている。録音場所はイギリス、Menuhin Hall, The Yehudi Menuhin School, Stoke d'Abernon

サラウンド・パフォーマンス ☆☆☆

音質 ☆☆☆☆

チャンネル 5ch

SACDサラウンド・レビュー(989) [サラウンド・サウンド・レビュー]

J.S. Bach

Partita No.3 & French Suites Nos.2,3 & 5

MDG9032280

Christian Zacharias (piano)

録音 2021年6月

MDG

J.S.バッハ:

パルティータ 第3番 イ短調 BWV827

フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813

フランス組曲 第5番 ト長調 BWV816

フランス組曲 第3番 ロ短調 BWV814

クリスティアン・ツァハリアス(Christian Zacharias,1950年4月~)はインドの東部ジャムシェッドプール生まれのドイツ人ピアニスト、指揮者。1961年から69年までカールスルーエ音楽院で亡命ロシア人ピアニストのイレーネ・スラヴィンに学んだのち、1970年から1973年までパリで名匠ヴラド・ペルルミュテールに師事。1969年ジュネーヴ国際音楽コンクール2位受賞、1973年ヴァン・クライバーン国際ピアノコンクール2位受賞ののち、1975年パリ・ラヴェル・コンクールで優勝、以後、国際的な活動を展開し、1979年にはEMIと専属契約を結び、数多くのレコーディングをおこなった。その後、弾き振り中心に指揮者としての活動をスタート、1992年にスイス・ロマンド管弦楽団を指揮してデビュー後は各地のオーケストラと共演を重ね、2000年からはローザンヌ室内管弦楽団の首席指揮者を務める一方、2002年、エーテボリ交響楽団の首席客演指揮者も務め、現在ではオペラも指揮するなど活動の幅を広げている。

ピアノはセンターのややさがった位置に定位している。高域弦はクリアでナチュラルな響きを伴っているが、中域弦の響きがすこしこもりがちに聴こえるのは残響の豊かな教会での録音のせいか?サラウンドスピーカーからの音はマイクを少し離して教会のアンビエンスな音を捉えている。録音場所はマリエンミュンスター修道院コンツェルトハウス

サラウンド・パフォーマンス ☆☆☆

音質 ☆☆☆☆

チャンネル 6ch(2+2+2方式)

前の30件 | -